大山の頂上付近

2011年8月22日 友人あてのメール

先日はどうもありがとうございました。

筑波山は低い山の割には登り始めからの急勾配で侮りがたく驚きでした。3千メートル級の山の上から900メートル分を切り取って平野の上に置いたという感じですね。

あるいはひょっとすると、あの山は岩の塊の様ですから、周りの土を取り除いて「発掘」すると富士山みたいな3千メートル級の山が出てくるのかもしれません。

ところであの後、一週間あまり法事で実家(鳥取県米子市)に行っておりました。法事とは言っても半分遊びに行ったようなもので、あの頃は山陰地方もこちらに劣らずの猛暑続きで、灼熱の炎天下、あまり外に出る気もおこらず家の中でゴロゴロしていることが多い毎日でしたが、一回だけ遠出をしました。筑波山にこりずに大山の登山です。登ったとは言っても中腹まで車で行って30分ほど緩やかな坂道を歩いただけ、もちろん頂上までは行けず遥か下から仰ぎ見ただけですが、さすが1700メートル級の山、天候にも恵まれてなかなかの眺めでした(添付の写真)。

大山の頂上付近

むきばんだ遺跡全体地図

草屋根竪穴住居。

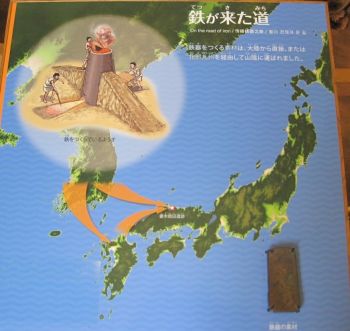

製鉄技術の伝播ルート

帰りに「むきばんだ遺跡」に立ち寄ったのですが、これがなかなか大したもので、印象的でしたので少し詳しく報告します(添付の写真)。

この遺跡は比較的最近に発掘された遺跡で、それまでまったく知らなかったのですが、持って帰ったパンフレットにいわく152haにもおよぶ国内最大級の広大な弥生時代の遺跡なのです。ごく一部しか見る時間がありませんでしたが、土屋根竪穴住居などが再現されており興味深いものでした。私の場合、親戚達の大半が松江、安来、米子のあたりの出ですので、遠く先祖の住処をたどると、それほど小さくない確率でこの遺跡にたどり着くのではないかとも考えられますのでなおさらです。

紀元後1〜3世紀にかけて人々がこの辺りに住んでいたそうですので、仮に一世代20年で計算すると85世代前となります。意外に思いますが、それほど遠く離れた時代ではないのです。たった85世代であの竪穴式住居の原始的な生活から今の宇宙開発やインターネットなどに代表されるハイテク文明に発達したのですから驚嘆すべきことです。

もっとも、その当時の中国は後漢の時代で国家はすでに確立され、文字や紙がすでに発明され高度な官僚組織も発達していたわけですから、その当時の地球上の最先端文明と比較するとそれほどのギャップはなく、なんとなく納得できそうな気もします。日本列島が、中国などと比べると未開で辺境の地だったということでしょうか。

何年か前にDVDで見た「Hero」という映画を思い出します。

この映画は秦の始皇帝のころの物語ですから後漢よりさらに何百年か遡ることになります。時代考証をどこまでしっかりやっているかの疑問は残りますが、映画のなかでは立派な宮殿があり強力な軍隊が出てきたりで少し前の中国とパット見ではあまり違いません。秦や漢の中国が日本列島に関心を持ち領土拡大を図ろうとして軍事行動をおこしたら、当時の弥生時代の日本列島には対抗できる軍事組織も文明もなく、むきばんだ遺跡に見られるような集落単位で対抗するしかなかったでしょうから、あっという間に勝負がついて戦争にもならなかったのではと想像します。たまたま当時の中国が日本列島に強い関心を持たなかった事に感謝ということでしょうか。あるいは、当時朝鮮半島に独立国があり秦や漢と対峙してくれていたことが幸いしたのかもしれません。そうだとすると韓国と北朝鮮に感謝ですね。

案内してくれた叔父の話では、大阪の京阪電鉄がここにゴルフ場を作ろうとして工事を始めたところ遺跡が出てきて発掘が始まったそうです。せっかくの工事はストップで、当時の京阪電鉄の責任者にとっては大変なショックだったと思います。一報を聞いて目が点になり、頭の中が真っ白になったに違いありません。一般庶民にとっては、ゴルフ場より重要遺跡が発掘される方が有意義ですのでラッキーだったと言えます。