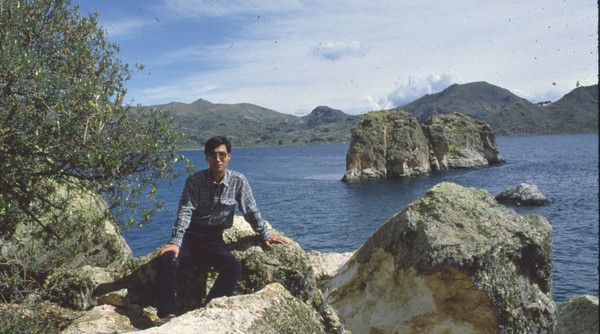

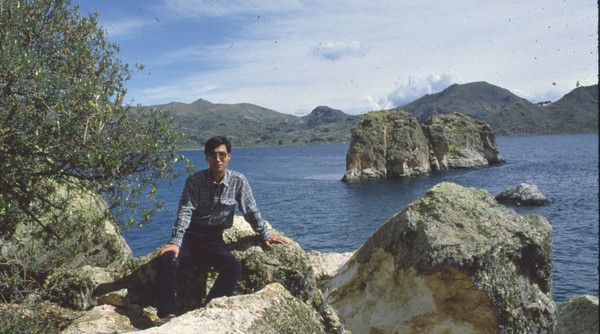

1982年 チチカカ湖 太陽の島にて

勤めていた会社のイントラネット コミュニティサイトに投稿した記事

1982年 チチカカ湖 太陽の島にて

百万年後に私がどんな化石になっているか?

というお話ではありません。

趣味として化石を収集してきたわけではありませんが、家にダンボール箱一杯分ぐらいの化石があります。知人から頂いたり、砂漠から拾ってきた、途上国の路上で地元の少年から売りつけられた、博物館で買った、などで何時しか結構な分量になってしまいました。

ここでは、その中から三葉虫の化石を紹介し太古の昔へ想いを馳せてみたいと思います。

① ノジュール

まずは左の写真①

ただの石ころのように見えますが、何億年かの昔に三葉虫がこれらの中に閉じ込められて化石になったものです。

堆積物が球状の塊となり石化したものをノジュールといい、これらの石は三葉虫の死骸の周りの泥が固まってできたノジュールです。

② ノジュールを割ったところ

②の写真はこれらを割ったもので、三葉虫の殻の形が見えます。

三葉虫の体の柔らかい部分は早い時期に腐敗して無くなり殻だけが残りますが、この化石の場合、殻も長い年月を経る内に成分が水に溶け出してノジュールの中に殻と同じ形をした空洞を残しています。

従って、見えているのは三葉虫を外から見た形ではなく体の内側から見たもので、写真のネガみたいなものです。

③ Calmonia 三葉虫

写真のものは化石収集家でボリビア在住日本人のHさんから頂いたもので、東西アンデス山脈の間に広がる高原、アルティプラーノで採れたそうです。

当時同じ社宅にいたOさん(後に化石発掘のためにNTTを早期退職してしまうほど熱心な化石の研究家)の鑑定によると、この三葉虫は学名が Calmonia という種でおよそ4 億年前に生息していたと推定されています。

三葉虫は海底を這いまわっていたと考えられていますので、このような三葉虫の化石が広範囲にみつかるアンデス山脈の一帯は、4億年前には海の底だったことになります。最近の説によると今から約1千万年前に隆起が始まり、数百万年前にほぼ今の高さに達したとされています。

④ ボリビアのアルティプラーノ、Pampa Aullagas地方

アルティプラーノは写真④のように地平線が見えるぐらいのほぼ平らな高原です。標高が4000 mもあり、その広さも半端なものではなく、広いところで幅が400 km、長さは1800 kmにも及び、日本列島がすっぽり入ってしまう位の広大な平原です。

富士山の高さを超える高地にどうしてこんな平らな地形ができたのか不思議ですね。

何百万年かの昔、アルティプラーノの一帯にはチチカカ湖の何十倍もある巨大な湖があり、アンデス山脈からの土砂が水面付近まで平らに堆積してこのような平原が造られたという説があります。

アンデス山脈には氷河による侵食の痕跡があちらこちらに残っているそうで、山脈全体が雪と氷で覆われていた時期もあったのでしょう。間氷期の温暖化による氷の融解、増水が引き起こす湖の決壊と大洪水、アマゾン河と熱帯ジャングルの形成など、壮大な地球ドラマを想像します。

普段われわれが目にするのは、人間を含めて、古くてもせいぜい数十年前に作られたものがほとんどですが、はるか太古の痕跡を見つめていると時間の流れが止まったような感じにとらわれ、文明社会のゴタゴタから解放されたような気になります。時には億年単位の時間の経過に思いをめぐらせるのも悪くはありません。

ホームページトップへ